環境

TCFD・TNFD提言への対応

環境

マテリアリティ気候変動、地球温暖化環境保全、脱炭素、資源循環の実現海洋資源の維持

TCFD提言に基づく情報開示

当社グループは、「これまでも、そしてこれからも 建設を支える耐震建材メーカーとして培った「創造力」×「つなぐ力」×「人の力」で世界中の人々の生活に安全・安心を提供するグローバル・ソリューションプロバイダー」という「okabe コーポレートビジョン 2040」のもと、「気候変動、地球温暖化」及び「環境保全、脱炭素、資源循環の実現」をマテリアリティの一つとして特定しております。将来的には、GHG排出量の削減に加え、建設現場ゼロエミッションへの貢献、海洋事業におけるCO₂吸収量の増加など、環境負荷低減への取り組みを積極的に進め、カーボンニュートラル企業を目指してまいります。

当社グループは、今後も、SDGsに掲げられている地球規模の課題の解決に向け、これらの取り組みをより一層充実させていくとともに、TCFDによる提言に基づいた情報開示を進め、事業のさらなる脱炭素化に取り組んでまいります。

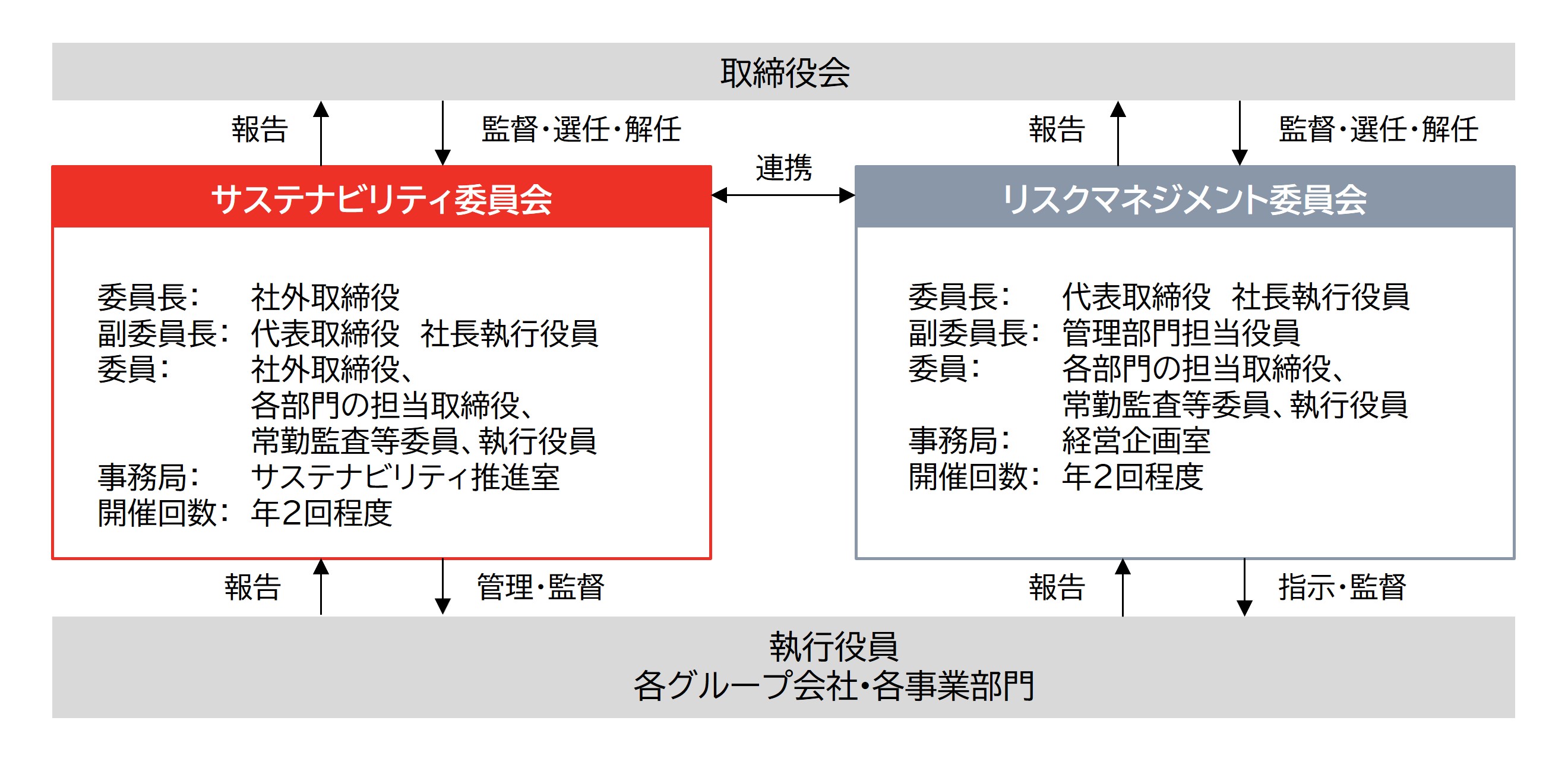

ガバナンス

当社グループは、社長直轄部門のサステナビリティ推進室において、気候関連のリスク及び機会を評価・管理しています。また、代表取締役社長執行役員を委員長とし、経営層が中心となり構成される「リスクマネジメント委員会」を設置しており、気候関連のリスクを含め、当社グループのリスクマネジメントの全体方針及び計画の策定、リスクマネジメントの推進を実施しております。「リスクマネジメント委員会」では、気候関連リスクを含めた事業リスクを定性的に評価した上で、定量的な評価も織り込み、リスクを評価しております。その評価結果をもとに重要リスクを選定し、半期ごとに状況報告を実施するとともに、全社的な視点から必要な戦略の決定、施策の指示等を実施しております。リスクのマテリアリティに関する事項は、サステナビリティ委員会と連携して対処しております。

リスクマネジメント委員会は、定期的に取締役会に活動内容を報告しており、取締役会で適切に監督される体制を整えております。

取締役会は、事業戦略の策定・経営判断に際して、気候変動に関する問題を重要な要素の1つとして考慮し、総合的に審議・決定しております。取締役会は毎月1回以上開催され、取締役の業務執行を監督しています。取締役会には、サステナビリティ分野に精通した取締役2名を選任しております。2名の内1名は、気候関連問題をはじめとした、当社グループの企業価値を高めるサステナビリティ戦略の策定、中長期的な企業価値向上の観点から当社グループの事業戦略や計画に対して、客観的な立場から助言や監督が行える社外取締役としております。

横にスワイプしてご覧ください

横にスワイプしてご覧くださいリスク管理

当社グループは、リスクマネジメント委員会を設置し、半期ごとに状況報告を実施するとともに、全社的な視点から必要な戦略の決定、施策の指示等を実施しております。経営目標の達成や企業の継続性に大きな影響を与えるリスクを的確に認識し、適切な対応を図るために、リスクマネジメント体制を整備しております。リスク評価では、「影響度」及び「発生頻度」から気候関連リスクを含めた事業リスクを定性的に評価した上で、定量的な評価も織り込み、リスクの重要度を評価し、管理しております。特に、新たな戦略や取組みに伴い発生するリスクなどの内部要因によるリスクのほか、大規模自然災害や気候変動などの外部要因によるリスクを、重要リスクと位置づけ、リスク低減に向けた取組みを進めております。

戦略

(1)リスク・機会の特定

当社グループの事業に影響を及ぼす気候関連リスク・機会の特定にあたり、事業における移行リスク/機会、物理的リスク/機会を抽出し、それらの財務への影響を大~軽微の3段階で評価しました。影響度が中以上となったリスク及び機会は下記のとおりです。

リスク及び機会

| リスク/ 機会 |

領域 | 要因 | 事業影響 | 財務への 影響度※ |

|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 規制 | 炭素価格導入、 GHG排出規制強化 |

炭素価格上昇による原材料価格・上流コスト上昇分の転嫁によるコスト増加 | 大 |

| 自社ビル、工場などの操業における炭素価格上昇によるコスト増加 | 大 | |||

| 規制 | 省エネ法規制の強化 | 再エネ調達コストの増加 | 中 | |

| 設備更新・投資などの対応コストの増加 | 中 | |||

| 市場 | 化石資源の価格の変化 | エネルギー価格・原材料価格上昇による鋼材価格の上昇 | 大 | |

| 物流コストの変化 | 燃料価格上昇による輸送・保管コストの増加 | 中〜大 | ||

| 輸送サービスの脱炭素化に伴う価格上昇による物流コストの増加 | 大 | |||

| 技術 | 代替品の出現 | 新たな低炭素製品が出現し自社製品の需要が減少 | 大 | |

| 移行・機会 | 市場 | ZEB建築・ネットゼロカーボン建築需要の高まり | 事業機会の拡大・省力化工法/製品・木造関連製品の販売機会の拡大 | 大 |

| 規制 | GHG排出規制の強化 | 脱炭素・低炭素製品の需要の増加 | 大 | |

| 炭素価格導入 | 海洋関連製品の販売機会の拡大 | 大 | ||

| 物理的 リスク |

慢性 | 気温上昇 | 生産工程における作業効率低下及び対策コストの増加 | 中〜大 |

| 急性 | 極端気象の増加 | 自社拠点の被災による操業停止、設備の修復コストの増加による収益減少 | 大 | |

| サプライチェーンの分断 | 大 | |||

| 物理的機会 | 慢性 | 国土強靭化政策の強化 | 災害激甚化に備えた設備・インフラの強靭化需要増加/土木工事(法面補強)の需要増加 | 大 |

| 気温上昇 | 省力化に寄与する工法/製品の販売機会の拡大 | 大 | ||

| 急性 | 降雨パターンの変化 | 土木工事(法面補強)の需要拡大 | 大 | |

| 極端気象の増加 | 土砂災害の防止に使用される製品等の販売の増加 | 大 | ||

| 災害危険エリアからの移転 | 海抜の低い地域からの移転需要の発生 | 大 |

横にスワイプしてご覧ください

横にスワイプしてご覧ください- ※

影響度 大:1億円以上 中:1,000万円以上1億円未満 軽微(小):1,000万円未満

(2)シナリオ分析のテーマ設定

抽出・整理した気候関連リスク及び機会について、事業への影響度、事業戦略との関連性、ステークホルダーの関心度等を勘案し、当社グループとして重要度が高いと評価した次の3テーマについてシナリオ分析を実施しました。

(3)シナリオ分析結果

- ※

詳細はTCFD提言に基づく情報開示をご覧ください。

テーマ1:【移行リスク】 自社に係る炭素価格の変化による影響

| 分析結果 | 炭素価格が導入された場合の、操業コストへの財務影響を試算しました。 2030年時点では、当社グループのGHG排出量が削減されなかった場合、2.6℃シナリオに比べて、1.5℃シナリオの方が財務的な影響額が約1,200万円低いことがわかりました。また、再生可能エネルギーの活用等を通したGHG排出量の削減に取り組むことによって、約1,200万円抑えることができるため、その影響の程度は限定的となると考えられます。 2050年時点では、当社グループのGHG排出量が削減されなかった場合、2.6℃シナリオに比べて、1.5℃シナリオの方が財務的な影響額が約3,300万円大きいことがわかりました。 |

| 対応戦略 | 当社グループは、GHG排出量に関する目標を「2030年までにGHG排出量(Scope1、2マーケット基準)を指標とし、2022年比で50%削減する」と定め、再生可能エネルギーの導入促進等の排出削減策を積極的に進めております。1.5℃シナリオにおいて、再生可能エネルギーの導入に係るコストは導入によって削減されるGHG排出量に係る炭素価格よりも小さくなると想定しており、2030年において計画通り再生可能エネルギーが導入された場合は、導入しなかった場合に比べて財務的影響が小さくなると考えられます。 |

テーマ2:【物理的リスク】 気候変動に伴う気象災害の増加が事業拠点に与える影響について、優先的に調査すべき拠点のスクリーニング

| 分析結果 | 国内拠点では、洪水リスクについては、リスクに留意すべき(グレードB以上)と評価された拠点が現在で4拠点あり、うち1拠点がハザード大(グレードA)と評価され、21世紀半ばまでの気候変動による変化は見られませんでした。高潮リスク・渇水リスクについては、リスクに留意すべき(グレードB以上)と評価された拠点はありませんでした。熱波リスクについては、SSP5-8.5下の21世紀半ばにおいて1拠点がグレードBと評価され、他の拠点についてもSSP5-8.5下でリスク増加の傾向が見られました。 海外拠点では、洪水リスクについては、リスクに留意すべき(グレードB以上)と評価された拠点はなく、気候変動による将来変化は見られませんでした。高潮リスクについては、全拠点が高潮による浸水ハザードは極めて低いと考えられる(グレードE)と評価され、気候変動による将来変化は見られませんでした。渇水リスクについては、2015年時点で3拠点中1拠点がリスクに留意すべき(グレードB以上)と評価されましたが、ハザード大(グレードA)と評価された拠点はありませんでした。熱波リスクについては、リスクに留意すべき(グレードB以上)と評価された拠点はありませんでしたが、全拠点に気候変動によるリスク増加の傾向が見られました。 |

| 対応戦略 | 今回のシナリオ分析において浸水リスクに留意すべきと評価された当社グループの拠点については、リスク評価の実施を検討し、その結果に応じて浸水対策やBCPの策定を進めていきます。 |

テーマ3:【機会】 気候変動に伴う災害対策工事の増加が事業活動に与える影響

| 分析結果 | ●フリーフレームの出荷量の変化 2℃シナリオにおいて、2050年時点では2022年と比較してフリーフレームの出荷量が国内全体で15.4%増加することが予測されました。 ●ロックボルトの出荷量の変化 2℃シナリオにおいて、2050年時点では2022年と比較してロックボルトの出荷量が国内全体で15.1%増加することが予測されました。 |

| 対応戦略 | 当社の災害対策工事関連製品の売上増加の機会と捉え、売上の推移を注視しながら、製品供給体制の拡充を適宜図っていきます。 |

指標と目標

GHG 排出量に関する目標を、下記の通り定めています。

- Scope1+2 2030 年▲50%(2022年度比)

- Scope3(カテゴリ1+4) 2030 年▲25%(2022年度比)

この目標は「地球の気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える」というパリ協定が定める温室効果ガス排出削減目標と科学的に整合した目標であるとして、国際的なイニシアチブである「SBTi(Science Based Targets Initiative)」より認定を取得いたしました。

GHG排出量の実績は以下のとおりです。今後、目標の達成に向けて、再生可能エネルギーの活用等を通したGHG排出量削減への取り組みを着実に進めてまいります。

GHG排出量の実績と推移

| 指標 | 2022年実績(基準) [t-CO₂e] |

2023年実績 [t-CO₂e] |

2024年実績 [t-CO₂e] |

2030年目標 [削減率] |

|---|---|---|---|---|

| Scope1+2 (マーケット基準) |

7,987 | 8,254 | 7,311 | 2022年比 50%削減 |

| Scope3 (カテゴリ1+4) |

408,655 | 362,420 | 307,594 | 2022年比 25%削減 |

横にスワイプしてご覧ください

横にスワイプしてご覧ください詳細

| 2022年実績 | 2023年実績 | 2024年実績 | |

|---|---|---|---|

| Scope1+2(マーケット基準) | 7,987 | 8,254 | 7,311 |

| Scope1 | 2,698 | 2,769 | 2,399 |

| Scope2 ロケーション基準 | 5,026 | 5,556 | 5,703 |

| Scope2 マーケット基準 | 5,289 | 5,484 | 4,912 |

| Scope3 | 466,859 | 393,972 | 338,545 |

| Scope3(カテゴリ1+4) | 408,655 | 362,420 | 307,594 |

| カテゴリ1:購入した製品・サービス | 385,024 | 342,022 | 287,135 |

| カテゴリ2:資本財 | 26,391 | 5,945 | 6,855 |

| カテゴリ3:エネルギー関連活動 | 2,004 | 1,533 | 1,477 |

| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 23,632 | 20,398 | 20,460 |

| カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 151 | 180 | 214 |

| カテゴリ6:従業員の出張 | 454 | 618 | 727 |

| カテゴリ7:雇用者の通勤 | 430 | 512 | 511 |

| カテゴリ8:リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |

| カテゴリ9:輸送、配送(下流) | 2,706 | 2,989 | 3,192 |

| カテゴリ10:購入した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |

| カテゴリ11:購入した製品の使用 | 15,476 | 12,741 | 10,259 |

| カテゴリ12:購入した製品の廃棄 | 10,591 | 7,034 | 7,716 |

| カテゴリ13:リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |

| カテゴリ14:フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |

| カテゴリ15:投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |

横にスワイプしてご覧ください

横にスワイプしてご覧ください- ※国際的な算定・開示基準であるGHGプロトコルに基づき算定しております。

- ※岡部㈱及び連結子会社を集計対象としております。

- ※2022年及び2023年のScope1、Scope2、Scope3排出量は、2023年度にウォーター・グレムリン・カンパニー及びウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.が連結対象外となったためGHG排出量を除外しております。2023年の Scope1、Scope2、Scope3排出量は、新たに PT. Okabe Hardware Indonesia 社が連結対象となったため GHG 排出量を加算しております。

第三者保証

2023年度(2023年1月1日~2023年12月31日)の岡部株式会社国内主要工場におけるGHG排出量及びエネルギー使用量データについて、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)によるISO14064-3に準拠した第三者検証を受け、検証報告書を取得しました。

- 対象期間:2023年1月1日~2023年12月31日

- 対象範囲:岡部株式会社の国内主要工場(久喜工場、茨城工場、京都工場)

- 対象項目:Scope1、Scope2 (ロケーション基準、マーケット基準)のエネルギー起源CO2排出量及びエネルギー使用量

- 環境情報検証報告書

TNFD提言に基づく情報開示

当社グループは、長期ビジョンである「okabe コーポレートビジョン 2040」のもと、 「気候変動、地球温暖化」とともに「環境保全、脱炭素、資源循環の実現」及び 「海洋資源の維持」をマテリアリティの一つとして特定しています。魚礁・藻場礁などの海洋製品は、海の生き物や海藻を増やして海洋資源を次世代につなげることで、海のサステナブルサイクルの創出に貢献しています。

当社グループでは、SDGsに掲げられている地球規模の課題の解決に向け、気候変動課題と同様、自然関連課題についても取組みをより一層充実させ、事業を通じたネイチャーポジティブ社会の実現を目指していきます。また、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が公表した提言に基づき、LEAPアプローチ※に沿った自然関連課題の把握と管理、及び4つの柱に沿った情報開示を進めていきます。

- ※Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)の4つのステップから構成されるTNFDが推奨する自然関連課題を特定、評価するためのプロセス

2025年3月までに実施したScoping(事業活動と自然との関係の整理)、Locate(優先地域の特定)フェーズまでの評価結果を開示いたしました。詳細はTNFD提言に基づく情報開示をご覧ください。